衛星產業是為數位基礎建設中不可或缺的一環, 特別是在強化通訊韌性方面。NTN和HAPS等新興技術的發展,為偏遠地區和防救災場域提供了新的解決方案。台灣在衛星產業方面具有地面基地台製造的優勢,透過政府政策和國際合作,朝向發展多軌道衛星和非地面網路的系統整合能力邁進,以期在全球衛星產業中占有一席之地。

衛星通訊被視為強化「通訊韌性」的關鍵技術,特別是在地面網路因天災、戰爭或網路攻擊中斷時,非地面網路(Non-Terrestrial Networks, NTN),如低軌衛星與高空平台(High Altitude Pseudo Satellite, HAPS),能迅速提供備援與臨時通訊連結。以日本為例,政府推動HAPS、高空行動基地台(High-altitude platform stations as IMT base stations, HIBS)與低軌衛星應用於偏遠與災後地區,展現其在災難應變與韌性網路建設上的潛力。

NTN技術近年快速發展,不僅補足偏鄉連結性,更朝向6G陸海空天融合通訊願景邁進(圖1)。HAPS作為重要一環,透過無人載具搭載通訊設備,具有高滯空、低成本、靈活部署等優勢,特別適用於戰時或災後緊急應用。台灣亦積極投入相關實驗,期望自製HAPS平台以提升通訊自主性。未來其潛力應用包括災害復原、海域覆蓋與行動基地台後傳鏈路等。

圖1 衛星通訊星地網路整合打造韌性通訊

圖1 衛星通訊星地網路整合打造韌性通訊

國際上,各國頻譜政策與法制也快速因應衛星通訊變革。美國FCC已開放部分頻段供NTN使用,ITU自WRC-97起陸續分配HAPS頻譜,各國並逐步針對衛星直連手機(Direct to Device, D2D)明確規劃所需頻率資源。6G技術藍圖亦強調NTN與地面網路整合的重要性,以實現高可靠、低延遲、全域覆蓋的未來網路。

對台灣而言,發展NTN不僅是通訊發展,更是國安與產業升級的關鍵。我國衛星產業以地面設備零組件為主,政府正透過政策引導業者提前布局毫米波天線、終端整合與系統實證,並推動與國際認證機制接軌。同時考量地震與地緣政治風險,台灣正持續滾動式調整頻譜資源規劃,以降低本土產業進入國際市場之障礙,確保通訊韌性與產業競爭力。

台灣與國際衛星頻率資源與法規制度比較

在非地面網路(NTN)技術快速發展下,國際間對於頻譜分配與監管制度亦同步加速調整。國際電信聯盟(ITU)與國際民航組織(ICAO)分別負責無線電頻率與飛航管理,對高空通訊平台HAPS建立明確架構。ITU將HAPS定義為位於海拔20~50公里間、設置在固定地理位置的電台,並負責分配全球各區域HAPS及高空行動通訊基地台(HIBS)的頻譜資源。ICAO則以HAPS為無人飛行器,負責其飛航標準制定,並於2024年啟動更高空域操作(Higher Airspace Operation, HAO)研究計畫,調查各國現行策略與規範。

美國、日本與歐盟則為HAPS應用推動最積極的區域。美國FCC已針對非聯邦太空活動釋出相關頻段;日本總務省亦積極投入NTN通訊應用的研究開發,並利用HAPS、HIBS、LEO衛星於偏鄉與災後地區強化通訊韌性。歐盟方面則以推動衛星與5G結合為主軸,藉由產業聯盟與研討會推動6G NTN頻譜需求討論與法規整備。

隨著6G通訊時代的臨近,國際社會已共識NTN與地面網路(TN)整合勢在必行,目標是實現無所不在、高可靠、低延遲的全域通訊服務。在頻譜配置方面,未來6G NTN將延伸5G的FR1頻段資源,強化L/S頻段在物聯網、智慧型手機與車用連接等用途,並進一步開發Ku與Q/V頻段,以支援更高頻寬的海事與航空通訊。

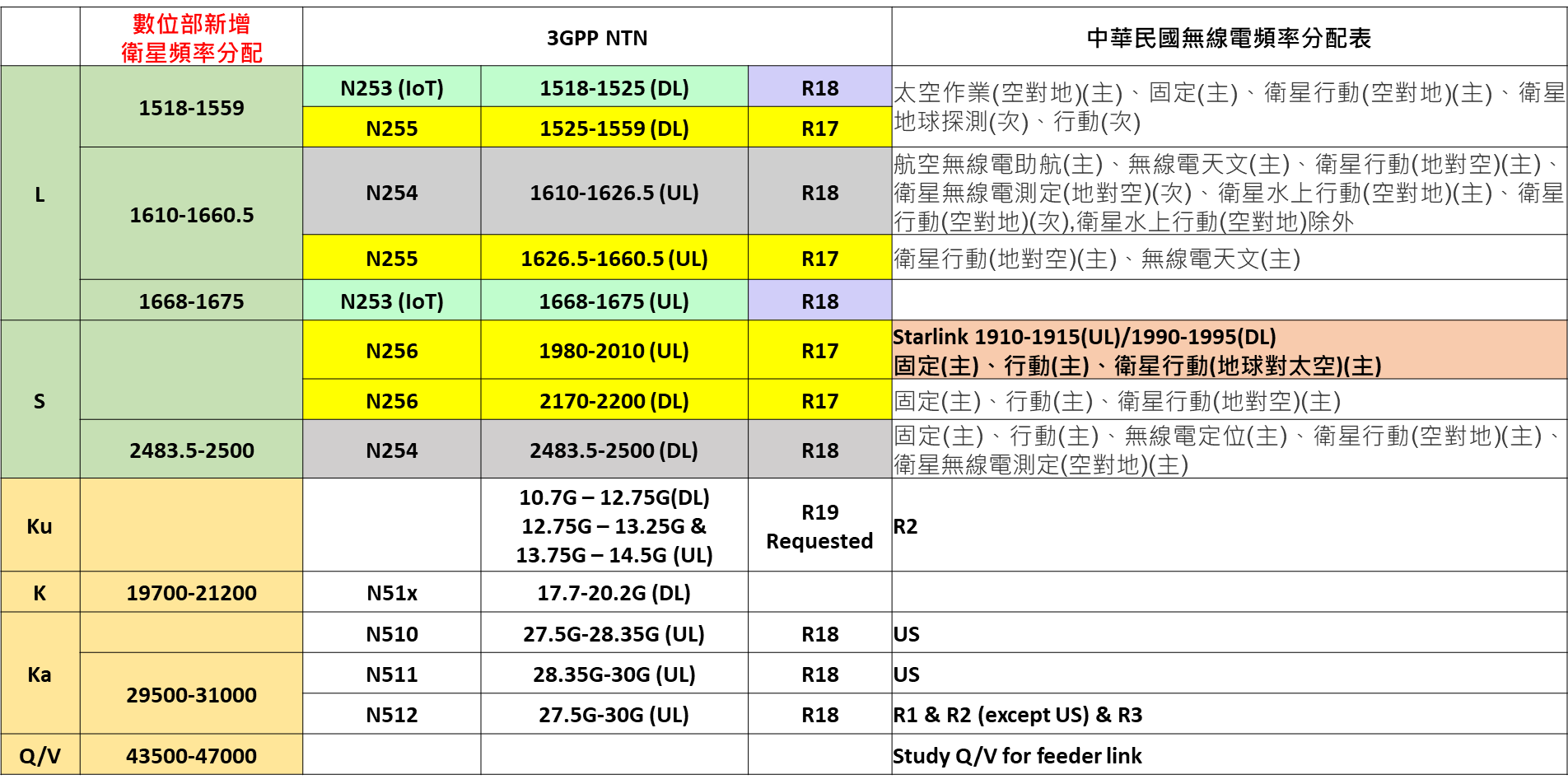

為配合全球趨勢,台灣也積極推動NTN頻譜政策與產業整備。數位發展部已於2023年8月修正並施行中華民國無線電頻率分配表及無線電頻率供應計畫;同時因應技術發展,3GPP發布R17、18說明NTN適用頻段,國際間亦透過2023年全球無線電通訊大會(WRC-23)決議達成初步共識;數位部亦於2024年7月9日公告無線電頻率供應計畫修正草案,新增衛星固定與衛星行動用途頻率分配,調整我國頻率分配以契合國際趨勢(表1)。政府規劃滾動式修正頻率資源分配表與供應計畫,並針對如衛星直連手機等新興應用,展開階段式的需求評估、頻譜研究與管理制度設計,目標是降低台灣NTN產業進入國際市場的障礙,並與國際法規同步接軌,強化產業競爭力。

表1 台灣與3GPP NTN頻率規劃對照表 資料來源:自行整理[3-5]

表1 台灣與3GPP NTN頻率規劃對照表 資料來源:自行整理[3-5]

全球衛星產業發展現況與趨勢

全球衛星產業正處於快速發展與轉型階段,參考衛星產業協會(SIA)2024年年報,衛星產業總規模達2,850億美元,年增1.3%,其中以地面設備為大宗,占比達52.8%,其次為衛星服務(38.7%),涵蓋電視、廣播、寬頻與遙測等應用。市場收入多集中於北美(77%),亞太地區則僅占4.5%。台灣以地面設備零組件供應為主,逐步擴展至系統整合與應用量產,並於衛星製造領域尋求突破,惟衛星發射與服務仍屬發展初期[2]。

低軌衛星LEO星系競爭白熱化。Starlink已部署超過7,000顆衛星,領先群雄;OneWeb、Amazon與Telesat也正積極布局,預計2026年前整體LEO規模將突破8萬顆。Starlink亦於2024年推出手機直連服務(D2D),與T-Mobile合作提供文字通訊,未來擴展至語音與數據。

D2D應用已成市場焦點。Starlink、AST SpaceMobile採用現有手機直連架構,Qualcomm、聯發科則推出支援衛星通訊的晶片,華為、小米等品牌紛紛推出支援北斗、天通或Viasat衛星的裝置。新創如OQ Technology、Sateliot亦積極跨足此領域,傳統營運商如Iridium則轉向支持3GPP NB-IoT NTN標準。

多軌衛星整合與終端設備亦成趨勢。Eutelsat、Viasat、Intelsat等大型業者推動GEO、LEO、MEO組合部署,提供彈性廣覆蓋的混合網路服務(圖2)。終端方面,整合性設備支援多頻多軌使用場景,低軌寬頻帶動地面設備需求成長。

圖2 國際趨勢:多軌寬頻逐步發展,衛星直連應用受關注

圖2 國際趨勢:多軌寬頻逐步發展,衛星直連應用受關注

持續觀測技術走向,6G預期將納入衛星與高空平台HAPS,實現全球全域通訊。台灣應持續發揮在地面設備與製造的優勢,強化系統整合與前瞻技術布局,積極鏈結國際合作,在全球衛星通訊版圖中掌握更大話語權。

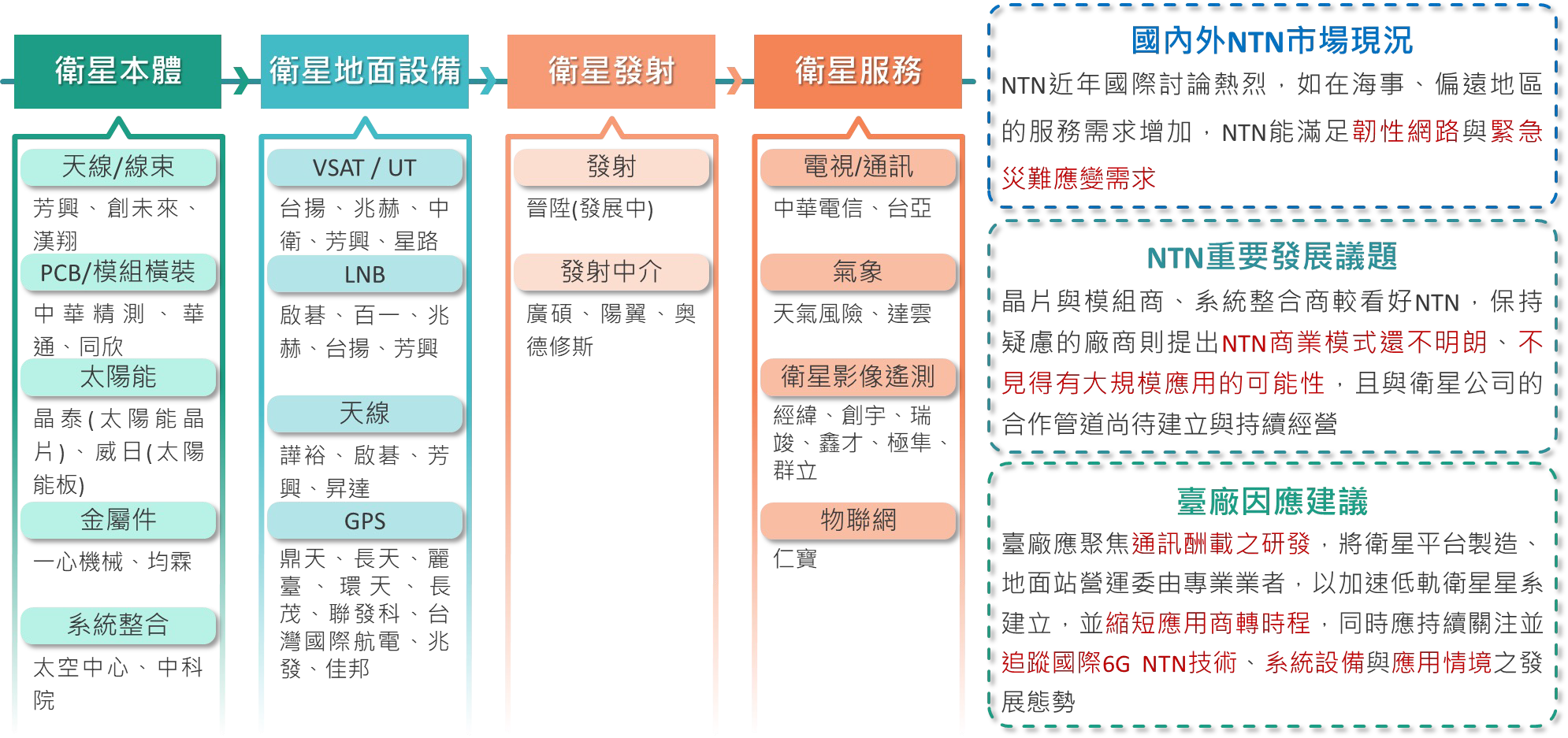

台灣衛星產業生態與挑戰

台灣衛星產業目前主要以地面設備零組件供應為主,產業鏈涵蓋晶片、毫米波天線次系統與終端整合等關鍵技術。在政策資源引導下,國內廠商逐步投入多軌道衛星與非地面網路所需設備的研發與製造,逐漸形成家用、車用、海事、航空等多樣化終端設備的開發能量。各領域均有代表性廠商展現自主技術實力,例如穩懋、昇達科、漢威光電等專注於射頻晶片與模組開發,稜研則完成航空設備的機載實測,另有創未來、芳興、中衛等公司於車用與海事應用具實績(圖3)。此外,台廠亦致力於開發快速量測與測試設備,以支持量產與品質優化。

圖3 台廠衛星非地面網路架構及產業生態鏈

圖3 台廠衛星非地面網路架構及產業生態鏈

為強化產業自主性,部分台灣廠商已從國際市場切入室外單元天線與ESA模組開發,並逐步拓展至通訊酬載等太空應用。然而,系統整合經驗仍是我國產業的一大挑戰。目前ESA的開發仍需依賴海外射頻晶片與授權基頻模組,導致在國際合作與驗證上受限。透過學研新創與國家太空中心推動立方衛星計畫,台灣正逐步培養具系統整合能力的企業,如鴻海、鐳洋與芳興。

產業推動亦面臨實證場域與認證能量不足的困境。地面設備測試需仰賴國際檢測單位,不僅成本高昂,也增加產品上市時程。對此,我國已在馬祖與高雄建立衛星應用驗證場域,並針對海事、航空及車用等移動場景進行通聯實測與場域測試,提升產品驗證履歷與國際可信度。國內亦推動高、中、低軌道衛星的入網測試,協助國內業者因應國際衛星營運商之檢測與認證規範。

台灣積極參與國際展會與供應鏈媒合,已促成多項合作機會,並鏈結如Eutelsat OneWeb、Telesat等國際企業。透過政府計畫引導,國內廠商可針對國際衛星商明確需求進行研發合作。此外,參與國際技術檢測組織與會議,有助台灣掌握衛星設備型式認證與互認標準,逐步建立本地驗測能量,目標是促成具國際認可的測試機構在台落地。

整體而言,台灣在衛星地面設備製造已有堅實基礎,並朝系統整合與技術自主化邁進。面對授權晶片取得、國際認證門檻與測試資源不足等挑戰,未來須透過國際合作、場域實證、技術創新與測試平台強化,進一步擴展全球供應鏈布局,提升整體產業競爭力與韌性。

未來展望與下一步規劃

展望未來,台灣衛星產業的發展將聚焦於頻率政策與驗證平台的在地化建構,並同步強化與國際供應鏈的接軌與合作。首先,在頻率政策方面,數位發展部已開放衛星行動頻率,並針對車聯網等應用持續釐清需求,調整頻譜配置,以因應非地面網路(NTN)等新興技術應用。為降低國內業者將設備送往海外驗測的時間與成本負擔,政府正積極建置本地同步與非同步多軌道衛星通訊環境,涵蓋定點、海事、航空、車用等多元應用場景,結合產學研資源發展終端測試平台,協助業者累積通聯測試與國際驗證經驗。

為進一步讓台灣產品順利進入國際市場,建立符合國際標準的測試體系與導入第三方認證至關重要。政府透過參與國際衛星營運商與設備商的技術小組會議,掌握最新測試與互認規範。並規劃地面終端設備入網實域測試機制、協助業者獲得首項國際授權認證,鏈結國際標準組織與衛星商,共同辦理測試展示活動,建立完整的檢測能量與合作網路。

在技術層面,台灣將朝多軌終端與混合網路發展邁進,結合HAPS、LEO衛星與地面網路,打造具高覆蓋與高彈性的通訊架構。HAPS具備建置成本低、部署迅速的特性,可應用於災害應變、海域通信、地面站台後傳與空中應用,目前已有國內企業與學研單位投入載具與通訊系統研發。此外,面對6G發展趨勢,亦須關注低空整合、D2D通訊與干擾保護區之設置,並推動衛星與地面網路、感測系統之融合。

在全球供應鏈方面,台灣須跳脫地面設備零組件供應者的角色,拓展至終端整合與通訊酬載開發,參與國際衛星展會、強化與國際大廠與組織的鏈結,推動共同研發與測試合作。同時也將鼓勵國際衛星企業來台設立研發與製造中心,形塑高價值的產業聚落。透過策略性導入一站式合作平台,連結關鍵資源並展示成功案例,有助台廠掌握切入國際市場的最佳時機。

整體而言,台灣的下一步發展將著眼於完善國內政策與測試體系,加速技術整合與創新研發,並透過強化國際合作與資源導入,進一步鞏固其在全球衛星產業中的戰略地位。

(本文作者吳明儒為資策會軟體院主任;李穎芳為資策會軟體院組長)

參考文獻

[1] Rohde & Schwarz《Non-Terrestrial Networks and Satellite 5G/IoT》白皮書

[2] Satellite Industry Association(SIA),https://sia.org/

[3] 數位發展部「無線電頻率供應計畫」,https://law.moda.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000083

[4] World Radiocommunication Conferences(WRC),https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx

[5] 3rd Generation Partnership Project(3GPP),https://www.3gpp.org/